便秘治療における

医師と患者さんの間にあるギャップ

大船中央病院

上野 文昭先生

横浜市立大学大学院医学研究科

肝胆膵消化器病学教室

中島 淳先生

- 「慢性便秘症」は新しい疾患概念ー正しく症状を捉え、適切な治療を

- 患者さんが求める治療ゴールとは?医師と患者さんの間にあるギャップ

- ギャップの背景には、日本ならではの文化と教育

便秘治療において、重要視する症状や、治療への満足度にある医師と患者さんの間のギャップ。そのギャップを、疾患概念理解と日本ならではの背景から読み解く。

監修大船中央病院 上野文昭先生

横浜市立大学大学院医学研究科・肝胆膵消化器病学教室 中島淳先生

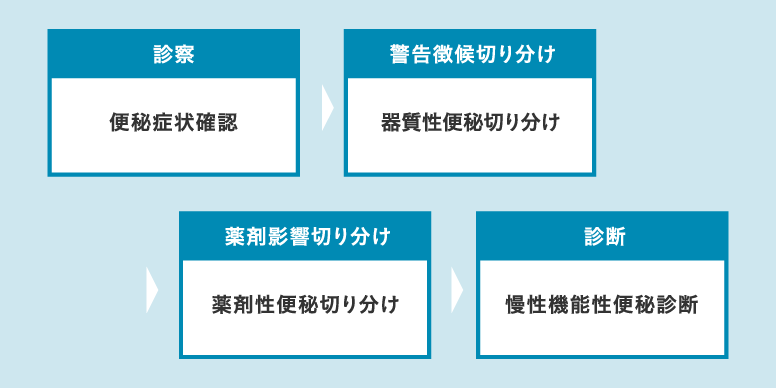

便秘は症状なのか、病気なのか

ー「慢性便秘症」は新しい疾患概念

便秘は症状か、 それとも病気か

昔から言われている、いわゆる便秘は「症状」に当たります。患者さんも医師も多くは便秘を「症状」と捉えており、認識に差はほとんどありません。患者さんは便秘だけの理由で診療を受けることはほとんど無く、他の疾患で通院を継続している中で便秘が発見されるケースが多く見られます。便秘を主訴として医療機関を受診することが少ないのは、前述の通り、便秘を「病気」と捉えずに「症状」と捉えていることも一因です。

「慢性便秘症」は病気

では、便秘という「病気」はあるのでしょうか。便秘には「慢性便秘症」という疾患があり、これは明らかに病気です。慢性便秘症は、疾患概念として確立しており、そのメカニズムも解明されつつあり、明確なエビデンスに基づいた治療薬も発売されています。しかし、日本では、患者さんのみならず、医師の中にも、慢性便秘症を疾患概念として正しく捉えていない人もいると思います。「便秘は症状」ですが、「慢性便秘症は疾患」という認識が必要です。

疾患概念を正しく捉えていないことで、医師が困ることは、患者さんが慢性の便秘であることを訴えたとき、「便秘薬を出しておきましょう」で診療が終わってしまう場合が多々あるということです。患者さんも「便秘薬をもらったから、まぁ大丈夫かな」と納得してしまい、慢性便秘症であったとしても、その後、治療が継続されることはほとんどないようです。これは大きな問題です。胃潰瘍、胆石症、潰瘍性大腸炎などと並列で、日本でも海外と同様に慢性便秘症を消化器疾患として扱う必要があると思います。

患者さんが求める治療ゴールとは?

医師と患者さんの間にあるギャップ

かかりつけ医にもきちんと伝えられない、

便に関する患者さんの悩み

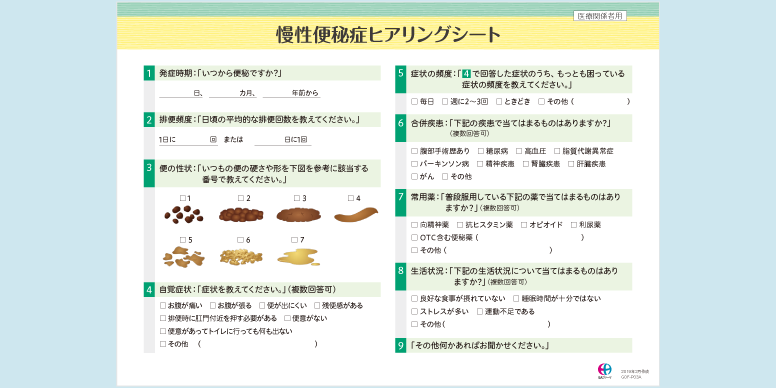

患者さんが「便秘」という訴えをした場合、排便回数の減少だけでなく、何らかのつらさや悩みを感じているものです。しかし、ほとんどの場合、患者さんはその実態を十分に伝えきれず、医師はそれ以上質問しない。これこそが、正しい状態把握ができない現状だと考えます。

患者さんは「便秘」というひと言で、「便が硬い」「排便回数が少ない」「残便感」「排便努力を有する」「おなかが張る」など、さまざまな便秘症状を訴えています。医師は診療の際に、「便秘と言われましたが、どのような状態ですか、何がつらいですか」などの質問をさらにすることで、患者さんの「便秘」という言葉を掘り下げて、正しく状態把握していくことが便秘治療の出発点と言えるでしょう。

患者さんが求める治療ゴールは「つらさや不快感の解消」まで

医師は便秘と聞くと、「便が硬く、回数が少ない」と単純に捉えてしまいがちです。しかし、患者さんが便秘を訴える場合、その根底にあるのは不快感です。患者さんは、「便が出ないから膨満感で苦しい」、「排便後すっきりしない」といった不快感を伴う症状を「便秘」と表現しているのです。患者さんのつらさや悩みを捉え、患者満足度の高い治療を実現するためには、患者さんが感じているさまざまな症状を診察で聞き出し、それを「便秘」と置き換えてカルテに記入せず、症状一つひとつに着目して治療にあたる必要があるでしょう。

医師が診断にあたり重視する症状

各薬剤の総合満足度

出典:三輪洋人,林俊宏,兵藤慎一郎;THERAPEUTIC RESEARCH VOLUME 38, ISSUE 11, 1101 - 1110 (2017)

医師と患者さんの間のギャップ、

その背景にあるもの

日本の医学教育には便秘の教育プログラムが少ない

日本の医学教育の中には便秘の教育プログラムが少なく、日本の医師は、便秘の疾患についても、診断や治療についても教育を受ける機会が少ないように思います。医学部卒業後の臨床研修においても同様です。そのため、患者さんから「便秘」と言われると、症状もあまり聞かず、「風邪」といわれて風邪薬を出すように便秘薬を処方しているのが現状です。海外では便秘の教育もトレーニングもあります。

日本の医師は便秘治療に懐疑的な傾向

日本では便秘は、疾患として捉えられておらず、「便秘は直接生命を脅かすものではない」という誤った認識が強く、便秘治療に積極的ではないという背景があります。海外では患者さんの不快な症状を治し、QOLを高めることは医師の重要な仕事だという認識がありますが、日本では「命を救う」を重要視するあまり、患者さんのQOLへの関心が少し不足している傾向が見られてしまうのかもしれません。

日本人の“便”の話題を「はばかる」文化

患者さん側においても、便秘で苦しんでいても「便秘くらいで病院に行くのはちょっと。。。」という意識があります。その昔、トイレのことを「はばかり」といっていた日本では、便秘は「秘め事」であり、人前で話題にすることもなければ、相談することもなかなかありません。慢性便秘症の陰には、日本人ならではの文化が潜んでいると言えるでしょう。

便秘は生活習慣病です。どの診療科であっても、問診票には「便秘症状があるか」を入れて、聞き出してほしいものです。

- 監修

-

大船中央病院 特別顧問

東海大学医学部内科 客員教授上野 文昭 先生

Tulane大にて卒後研修課程を修了し、米国内科専門医資格取得。東海大医学部内科などを経て、2004年より現職。厚労省研究班、日本消化器病学会で炎症性腸疾患診療ガイドライン作成責任者を務めた。また、米国内科学会(ACP)日本支部長、同国際評議員、米国消化器病学会(ACG)国際関係委員会議長などを歴任。

※2019年3月現在の情報です。

- 監修

-

横浜市立大学大学院医学研究科・肝胆膵消化器病学教室

主任教授 診療部長中島 淳 先生

1999年から2001年までハーバード大学客員准教授を務め、腸管免疫の研究にあたる。医療従事者向けの「慢性便秘症診療ガイドライン」作成メンバーとして尽力し、海外の便秘薬や最先端治療に精通。

※2019年3月現在の情報です。