クリニックの医師に診てほしい、

小児便秘の警告徴候

- 小児便秘の診察プロセス:クリニックで診てほしい警告徴候

- 専門医への紹介はいつすべき?考慮すべき徴候とタイミング

- 便を診て見極める。便の色でわかる小児の疾患とは

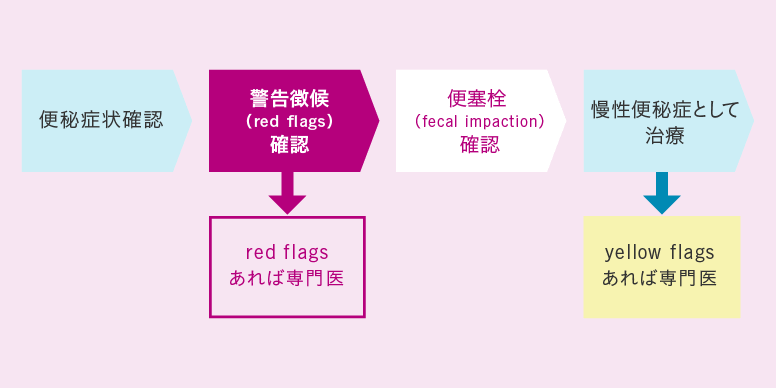

小児の便秘の診察プロセスと、警告徴候(red flags)、便塞栓(fecal impaction)、yellow flagsについて解説します。

監修さいたま市立病院 小児外科 中野美和子先生

小児便秘の診察プロセス

ー かかりつけ医の担う役割

小児便秘の診察プロセス

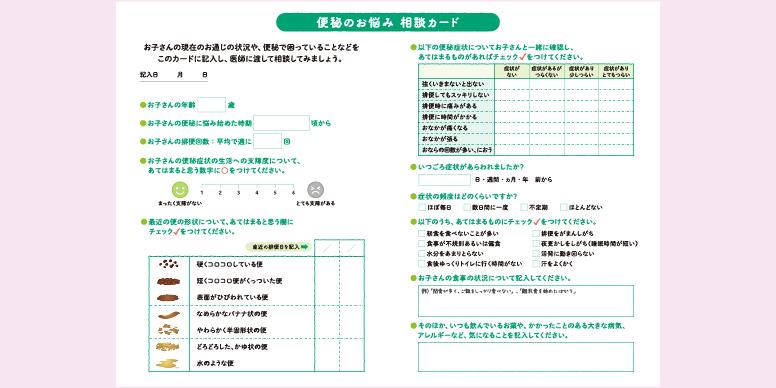

小児便秘は、まずプライマリケアを行うクリニックで診察していただくことが多いと思います。診察では、便秘症状を確認し、小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインに記載されている「便秘診断と治療フローチャート」に従って、警告徴候(red flags)の確認、便塞栓(fecal impaction)の有無を判断していただくことが重要です。

かかりつけ医には、便秘症状を診て、この2つの確認を行い、結果によって、今後の治療フローが異なることをご理解いただきたいと思います。

出典:日本小児栄養消化器肝臓学会/日本小児消化管機能研究会「小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」診断と治療社

警告徴候(red flags)

まず最初に診ていただきたいのは、器質的疾患を示唆する警告徴候の有無を確認することです。

- 胎便排泄遅延(生後24時間以降)の既往

- 成長障害・体重減少

- 繰り返す嘔吐

- 血便

- 下痢(paradoxical diarrhea)

- 腹部膨満

- 腹部腫瘤

- 肛門の形態・位置異常

- 直腸肛門指診の異常

- 脊髄疾患を示唆する神経所見と仙骨部皮膚所見

出典:日本小児栄養消化器肝臓学会/日本小児消化管機能研究会「小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」診断と治療社

警告徴候が認められた場合は鑑別診断が可能な専門医に紹介してください。

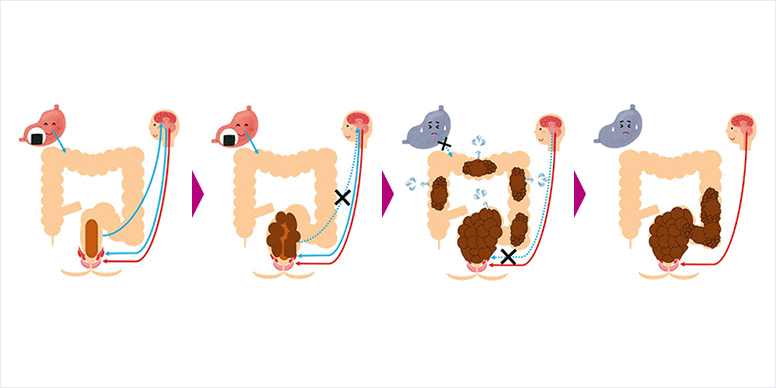

便塞栓(fecal impaction)の確認と便塊除去(disimpaction)

警告徴候がない場合、次は、便塞栓の有無を確認いただきます。

便塞栓がある場合は、自院で治療を行うか、場合によっては、専門医に紹介してください。

自院で便塞栓の治療を行う場合、基本的な治療として、まず浣腸でたまっている便を出すことから始めます。家庭で行うことは最初は困難なことが多いので、まず、クリニックで指導を兼ねて行ってください。便は便秘の程度によって一度の浣腸で出ない場合もあります。1〜2回浣腸を試し、効果がなければ、その時点で専門医に紹介することをお勧めします。

また、便秘が重症の場合は、浣腸では完全に出切らない場合もあります。その場合はyellow flagsの有無を確認のうえ、専門医への紹介が必要な症状か否か判断します。慢性便秘症に対し、適切な治療が行われても、1~2ヵ月以内に便秘症でない状態にならない場合は、器質的疾患の有無や治療方法を再検討する必要があるため、小児便秘症の治療に精通した医師、施設への紹介をすることが望ましいです。

便塞栓がない場合は、慢性便秘症として、生活指導や薬物治療を行います。

yellow flags

yellow flagsは小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインで「最初から薬物治療を併用する、または治療経験の豊富な医師への紹介を考慮すべき徴候」とされています。yellow flagsとして、9つの徴候が示されています。

治療経験の豊富な医師への紹介を考慮すべき徴候(yellow flags)

- A排便自立後であるのに便失禁や漏便を伴う

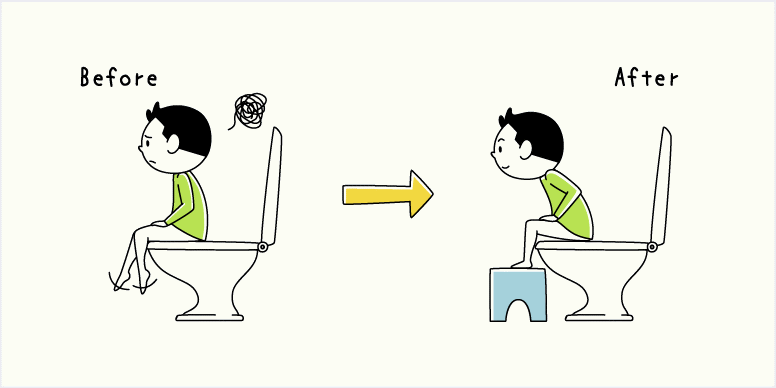

- B便意があるときに足を交叉させるなど我慢姿勢をとる

- C排便時に肛門を痛がる

- D軟便でも排便回数が少ない(排便回数が週に2回以下)

- E排便時に出血する

- F直腸脱などの肛門部所見を併発している

- G画像検査で結腸・直腸の拡張を認める

- H病悩期間または経過が長い

- I他院での通常の便秘治療が速やかに改善しなかった

出典:日本小児栄養消化器肝臓学会/日本小児消化管機能研究会「小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」診断と治療社

上記のうちA、D、G、Iの4つのいずれかの徴候が認められた場合は、早めに専門医への紹介が必要な状態だと考えられます。

これらは、特に治療に専門性が必要だと考えられているためです。

治療が難しいとされる理由

- 便失禁や漏便を伴う便秘は、重度のため治療が非常に難しい

- 軟便は便塞栓によるものか、下痢なのか、薬剤の影響なのか、判断する必要がある。その判断にはある程度の症例経験が必要となるケースが多い

- 結腸・直腸の拡張が強い場合は、治療に専門性が必要。多少の拡張の場合は経過観察する

上記以外のyellow flagsが認められた場合は生活指導や薬物治療を行い、3~4週間の治療で改善がなければ、専門医への紹介を検討することをお勧めします。

コラム:便で診る小児の疾患

通常と異なる便の色は何らかの疾患を反映している場合があります。小児の体調がいつもと変わらなければ経過を観察します。通常と異なる便の色が続くようであれば、隠れている疾患に注意することが必要でしょう。

| 白い便 | 通常、便の色は胆汁の影響により黄色ないし茶色です。白い便は胆汁が少ないことを意味し、肝炎や胆道閉鎖症、胆管拡張症などの疾患が隠れている場合があります。胃腸炎による水溶性の下痢便、ロタウイルス腸炎でも便の色が白くなることがあります。 |

|---|---|

| 赤い便・黒い便 |

通常の便に血液が混じると、赤い便もしくは黒い便になります。赤い便は、小腸や大腸からの出血を意味し、メッケル憩室による出血、特発性の乳幼児腸重積、大腸ポリープなどの疾患が隠れている場合があります。 黒い便は食道や胃、十二指腸からの出血を意味し、食道炎、胃炎、胃・十二指腸潰瘍などの疾患が隠れている場合があります。 |

| 緑がかった便 | 乳児での灰色を帯びた緑黄色便は腸内に便が停滞し、腸管細菌叢が変化していることを意味していますので、便を溜めないように慢性便秘症の治療を行います。 |

- 監修

-

さいたま市立病院 小児外科

学校法人 神戸学園 理事

神戸動植物環境専門学校 校長中野 美和子 先生

慶応義塾大学病院、国立小児病院(現:国立成育医療研究センター)などを経て、さいたま市立病院小児外科部長。昨年退職し、現在は非常勤で外来を行っている。排便障害を持つ外科疾患の排便管理と合わせ、一般の小児慢性機能性便秘症、特に難治例の治療に携わる。

※2019年3月現在の情報です。