便秘外来の開設 ― 開設の目的とポイントについて

便秘外来の開設で重要なのは、医師の確保、開設についての広報です。

潜在的な患者さんが多数いますので、患者さんが集まりやすくなるような環境作りが必要です。

独立行政法人 国立病院機構

函館病院 院長

加藤 元嗣先生

独立行政法人 国立病院機構

函館病院 消化器科 医長

津田 桃子先生

ここがポイント

- 便秘は潜在的な患者が多いので、相談しやすい専門外来が必要

- 患者さんへの周知のために「便秘外来開設」の告知を行うことも有用

- 便秘症の患者さんの多くは、誰に相談していいのか、病気として扱ってもらえるのか、不安に感じている

便秘症の患者さんの多くは、どこに相談してよいのかわからず、長年悩み続けている。そうした患者さんがすすんで医療機関を受診するためには、便秘治療を目的とした便秘外来の開設が有用である。

監修 独立行政法人 国立病院機構 函館病院 院長 加藤 元嗣 先生

独立行政法人 国立病院機構 函館病院 消化器科 医長 津田 桃子 先生

便秘外来を開設の目的

潜在的な患者さんを掘り起こし、改善する

便秘外来の開設で重要なのは、医師の確保、開設についての広報です。

潜在的な患者さんが多数いますので、患者さんが集まりやすくなるような環境作りが必要です。

独立行政法人 国立病院機構

函館病院 院長

加藤 元嗣先生

独立行政法人 国立病院機構

函館病院 消化器科 医長

津田 桃子先生

- 便秘は潜在的な患者が多いので、相談しやすい専門外来が必要

- 患者さんへの周知のために「便秘外来開設」の告知を行うことも有用

- 便秘症の患者さんの多くは、誰に相談していいのか、病気として扱ってもらえるのか、不安に感じている

便秘症の患者さんの多くは、どこに相談してよいのかわからず、長年悩み続けている。そうした患者さんがすすんで医療機関を受診するためには、便秘治療を目的とした便秘外来の開設が有用である。

監修 独立行政法人 国立病院機構 函館病院 院長 加藤 元嗣 先生

独立行政法人 国立病院機構 函館病院 消化器科 医長 津田 桃子 先生

便秘外来を開設の目的

潜在的な患者さんを掘り起こし、改善する

これまでにも便秘症の患者さんはたくさん診てきたので、まだ見えていない潜在的な患者さんが多数いるだろうと予測していました。そんな患者さんをどうしたら掘り起こし、改善できるのか。そこで、便秘が相談しやすいような外来の開設が必要だと考えました。

「平成28年国民生活基礎調査」(厚生労働省)

(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa16/index.html 2020年8月閲覧)

便秘治療に関するエビデンスの確立

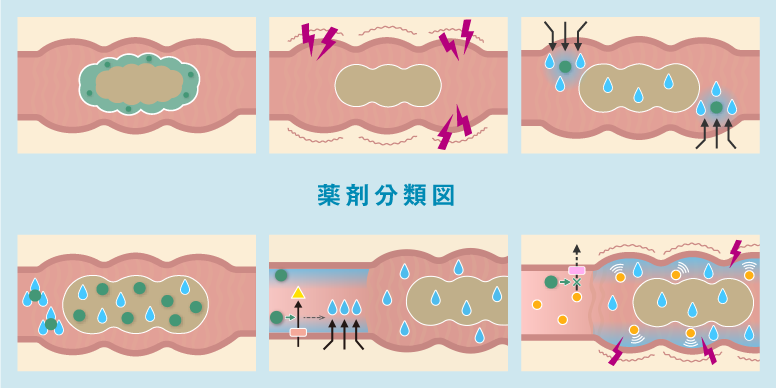

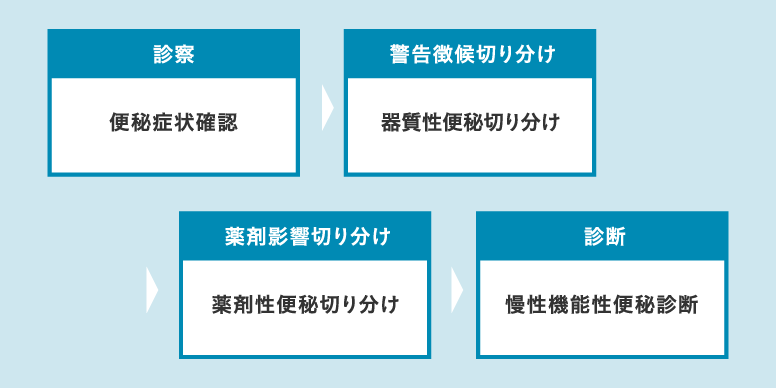

2017年に慢性便秘症ガイドラインが発表されました。新しい作用機序による便秘治療薬も次々登場しています。しかし、これからの課題は、こうした便秘治療薬をどのように使い分けるかにあります。そのためには多くの患者さんを治療してデータを蓄積し、エビデンスを確立しなければなりません。その目的の1つとして便秘外来を開設しました。

便秘外来開設に向けた具体的な段取り

広報に力を入れて取り組む

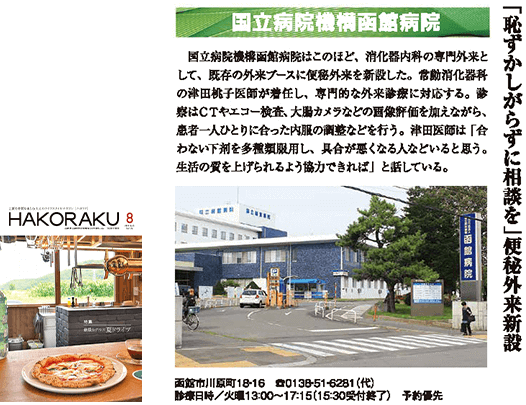

当院はすでに「ピロリ菌」や「睡眠時無呼吸」などの専門外来を開設していたので、便秘外来の開設は円滑に進みました。力を入れて取り組んだのは広報です。多くの患者さんに知ってもらう手段の1つとして、いろいろな新聞、雑誌などに「便秘外来開設」の告知を掲載しました。

便秘外来を大腸がん検診の促進と併せて考える

2017年に日本経済新聞社から発表されたデータによると、函館は大腸がんの死亡率が男性136.7、女性133.7と全国平均(100.0)に比べて高く、当院の内視鏡検査において進行性の大腸がんが1日に2件発見されるケースもありました。こうした状況から、便秘症の患者さんの中に大腸がんが隠れているのではと予測したのです。便秘外来の開設に当たっては、大腸がん検診の促進についても併せて考えました。

※引用:〈日本経済新聞ホームページ,「がん」の地域格差,2017年5月21日公開〉より

(https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/health-expenditures-topics3/)

ハコラク別冊医療マガジン・メディカル 2019年8月号, p4, (函館新聞社)

開設前の予想と開設後の状況

自らすすんで多くの患者さんが来院

開設前は開業医の先生から紹介された患者さんが多いと予想していました。しかし、開設してみると、ほとんどの患者さんは便秘外来の告知を見て来院してきました。話を聞いてみると「普段から便秘で困っていたが、誰に相談していいのかわからなかった」「病気として扱ってもらえるのかどうか不安」そんな患者さんばかりでした。しかも、その中の約3割は1度も便秘治療を受けたこともなく、市販の刺激性下剤を服用していました。

診療から見えてきた患者さんの意識

便秘症の患者さんは何十年にもわたって悩んでいるケースが多く、本人の意識としてはその状態を通常と捉えています。便秘という自覚はあるが、「便秘を解消する」「治療を受ければ生活が改善する」という方向に考えが向きません。便秘外来がなかったならば、便秘で病院に行くという発想は生まれなかったでしょう。

また、女性の患者さんであったなら、恥ずかしいという心理が出てきます。高血圧や糖尿病の治療のついでに便秘薬も処方してもらうとは考えますが、便秘のためだけに病院へ行くとなると、羞恥心から抵抗感が生まれます。さらに、通院の時間もかかりますので、家事がおろそかになるという心理も働きます。女性の便秘治療に対する意識としては「羞恥心」と「時間的制約」この2つが大きいと思います。もちろん、女性に限らず男性においても同じような事が考えられるため、様々な事情に配慮した診療も重要です。

- 監修

-

独立行政法人 国立病院機構 函館病院 院長

加藤 元嗣 先生

1982年北海道大学医学部卒業。1995年北海道大学医学部附属病院第3内科助手を経て1998年アメリカ合衆国ベイラー医科大学留学。2008年北海道大学病院光学医療診療部准教授・光学医療診療部部長に就任し、2016年より現職。

日本消化器内視鏡学会指導医、日本消化器病学会指導医、日本大腸肛門病学会指導医、日本内科学会指導医、日本消化器内視鏡学会評議員 、日本消化器病学会評議員、日本大腸肛門病学会評議員、日本大腸検査学会評議員、日本消化管学会評議員 他。

- 監修

-

独立行政法人 国立病院機構 函館病院 消化器科 医長

津田 桃子 先生

2006年秋田大学医学部医学科卒業。2008年函館中央病院内科を経て2013年北海道大学病院消化器内科。2019年より現職。

日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医、日本ヘリコバクター学会認定医、日本カプセル内視鏡学会認定医、日本z消化管学会胃腸科専門医。